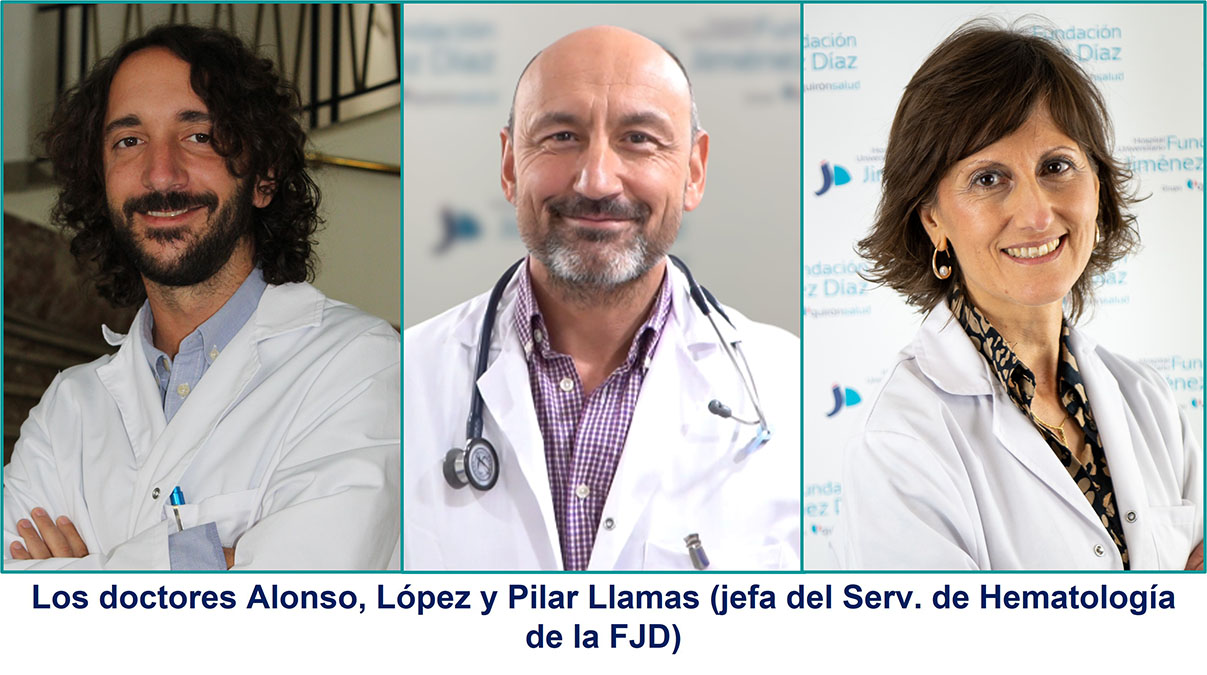

“Cada vez tenemos más claro que la leucemia mieloide aguda no es una enfermedad, sino muchas enfermedades diferentes que se diferencian por las alteraciones genéticas que presentan”. Así lo manifiesta el Doctor Juan Manuel Alonso Domínguez, especialista del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz y miembro del Grupo de Hematología Experimental del Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).

Él y el Doctor José Luis López Lorenzo, especialista del mismo servicio, han sido los moderadores de la “Jornada de actualización diagnóstica y terapéutica en leucemia mieloide aguda (LMA)”, recientemente celebrada en el hospital madrileño para actualizar las guías de diagnóstico y terapéuticas de la patología e introducir la nueva evidencia aportada en ellas.

La leucemia mieloide aguda es una enfermedad altamente agresiva, con un pronóstico muy adverso, que se diagnostica en 4,7 personas por cada 100.000 habitantes al año y se presenta más frecuentemente en pacientes mayores de 65 años. En los últimos años su clasificación diagnóstica ha cambiado para dar ahora un mayor peso a las alteraciones moleculares. Es decir, los especialistas tienen cada vez más claro que no se trata de una enfermedad, sino de muchas enfermedades diferentes con distintas alteraciones genéticas.

Diagnóstico de la LMA

Por ello, en la jornada se llevó a cabo una actualización del diagnóstico de la LMA y de las recomendaciones de seguimiento de la enfermedad mínima residual; es decir, las técnicas que se utilizan para detectarla cuando se han eliminado la mayor parte de las células malignas, pero todavía queda una mínima parte que puede dar lugar a recaídas posteriores.

Asimismo, y tal y como señala el Doctor López, el encuentro también prestó atención a la aprobación de nuevos fármacos para los pacientes con LMA, que amplían la supervivencia. Y añade: “El mayor conocimiento de las bases genéticas de la patología ya ha producido, y seguirá dando lugar, al desarrollo de nuevas moléculas dirigidas para su tratamiento”. Estas moléculas dirigidas se caracterizan por presentar menos efectos secundarios que la quimioterapia convencional, ya que están diseñadas para atacar la alteración concreta que presenta la enfermedad.

Investigación en LMA en la Fundación Jiménez Díaz

“En lo referido a la LMA, la investigación es clave”, afirma el Dr. Alonso. Por eso, explica, en la Fundación Jiménez Díaz hay en marcha numerosos ensayos clínicos sobre esta patología, en distintas fases de desarrollo (tanto I como II o III), lo que permite a los especialistas tener acceso a tratamientos con fármacos aún no aprobados de manera generalizada. Algunos de ellos, como los inhibidores de menina, se usan para la LMA con unas alteraciones genéticas, concretamente para la mutación de NPM1 o el reordenamiento de KMT2A, que está mostrando, según los especialistas, interesantes resultados clínicos.

También hay una línea de investigación traslacional de LMA dirigida por el propio Doctor Alonso, a través de la cual se ha descubierto recientemente que las leucemias mieloides agudas tienen un patrón de aparición estacional, con un incremento de los diagnósticos en enero. Los resultados derivan de la mayor serie analizada hasta la fecha, y orientan a la existencia de un posible factor etiológico estacional, que se tratará de confirmar con la continuación del proyecto.

Otra línea de investigación principal se centra en la regulación de la quiescencia de las células madre de LMA como diana terapéutica. Estas células madre leucémicas dan lugar al resto de células de leucemia mieloide aguda, y son las que se tienen que erradicar para lograr la curación de la enfermedad, concluyen los especialistas.